「天孫降臨」の神話を知らない人が居るのは仕方がないと思っている。しかし知っている人を見ると嬉しくなる。個人的な思いは「日本人なら」この神話の意味するところを少しでも良いから知って欲しいと思う。今朝も常務理事と人事センター長である高校校長の3人で「来年度の専任教職員の採用問題」について議論したところだ。常勤の教職員の中から正式に本学校法人の正式クルーメンバーを採用決定する手順の話だが、私は思う。この人達くらいは、自分が生きとし生ける者として本校で働き生活の基盤とすることを欲するのであれば最低限「天孫降臨の神話」くらいは知っておいて欲しい。親鸞聖人、法然上人の根本義を見学の精神とする仏教系の私立、キリストの教えを精神に置くミッション系の私立、いずれも学校経営者はそこで働く者の「建学の精神」への理解を望んでいる筈である。第一に生徒が学んでいる学校において物事を教えている教師が「この学校はどんな学校か私は知りません、関係ありません」では済まないだろう。浪速学院は神社神道の学校である。

「天照大御神」はお孫さんの高天原の「瓊々杵命(ににぎのみこと)」に、今に皇室に伝わる「三種の神器」八咫の鏡(やたのかがみ)・八坂瓊曲玉(やさかにのまがたま)・草薙剣(くさなぎのつるぎ)を授け、豊葦原水穂国(とよあしはらのみずほのくに)を高天原(たかまのはら)のようにすばらしい国にするため、「天降る」ように命じた。その場所は日向(現在の宮崎県)「高千穂の峰」と伝承されている。これが天孫降臨の話である。このように天孫降臨の話は我が国の紀元であり、皇室の御先祖が高天原から天降り、この国を豊かにそして平和に治められていく様子を今に語り伝えている。今上陛下は初代神武天皇から数えて126代目の徳仁天皇陛下であらせられる。瓊々杵命は3種の神器とともに天照大御神より、「高天原の稲」を授かり、豊葦原水穂国の人々の食物とするように命じられ、爾来私達の祖先は稲作の起源として語り継ぎ、稲が北は北海道から南は九州沖縄まで植えられ、「お米」が日本人にとっていかに大切で、神聖な食物であったのかを我々は理解できる。

私は平成28年、新校舎建設時に中央館と東館の境界の上部高くにガラス絵で天孫降臨図を設置した。そして同時期に宮崎県高千穂にある「神楽酒造」さんを訪問し本校のプライベートブランドである「芋焼酎の天孫降臨」の長期購入を契約した。そして高千穂にある有名な高千穂神社の後藤宮司を訪ね、この焼酎を奉納し末永いご加護を祈願した。これが現在に繋がる「本校の天孫降臨焼酎」である。約10年経って来年は開校100年を迎えることもあり、パッケージのデザインを一新するように事務室に指示し現在H事務長補佐が進めているところだ。これは明年4月の創立100年の引き出物の一つとしてご参列の皆様にお配りするが、その後も本校の教職員、訪問者や学校関係者で感謝すべき人々、功労があった方々や是非にと思う方々にプレゼントする「本校のアイデンティの品物」として活用する。

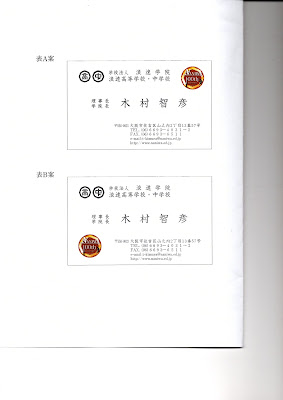

今朝ほど事務から創立100年のロゴマークの入った名刺を渡された。以前、ロゴを何処に入れるか問われ、即座にそれは上部でなければならないと言った。ロゴマークには天孫の4代後の初代神武天皇が東征のみぎり、道案内をして勝利に導いた「八咫烏」と皇室を象徴する「八葉」「草薙の剣」デザインされている。このような恐れ多いマークを木村智彦の名前の下に置くなどもってのほかである。